Unser Überblick über die wichtigsten Meldungen des Monats

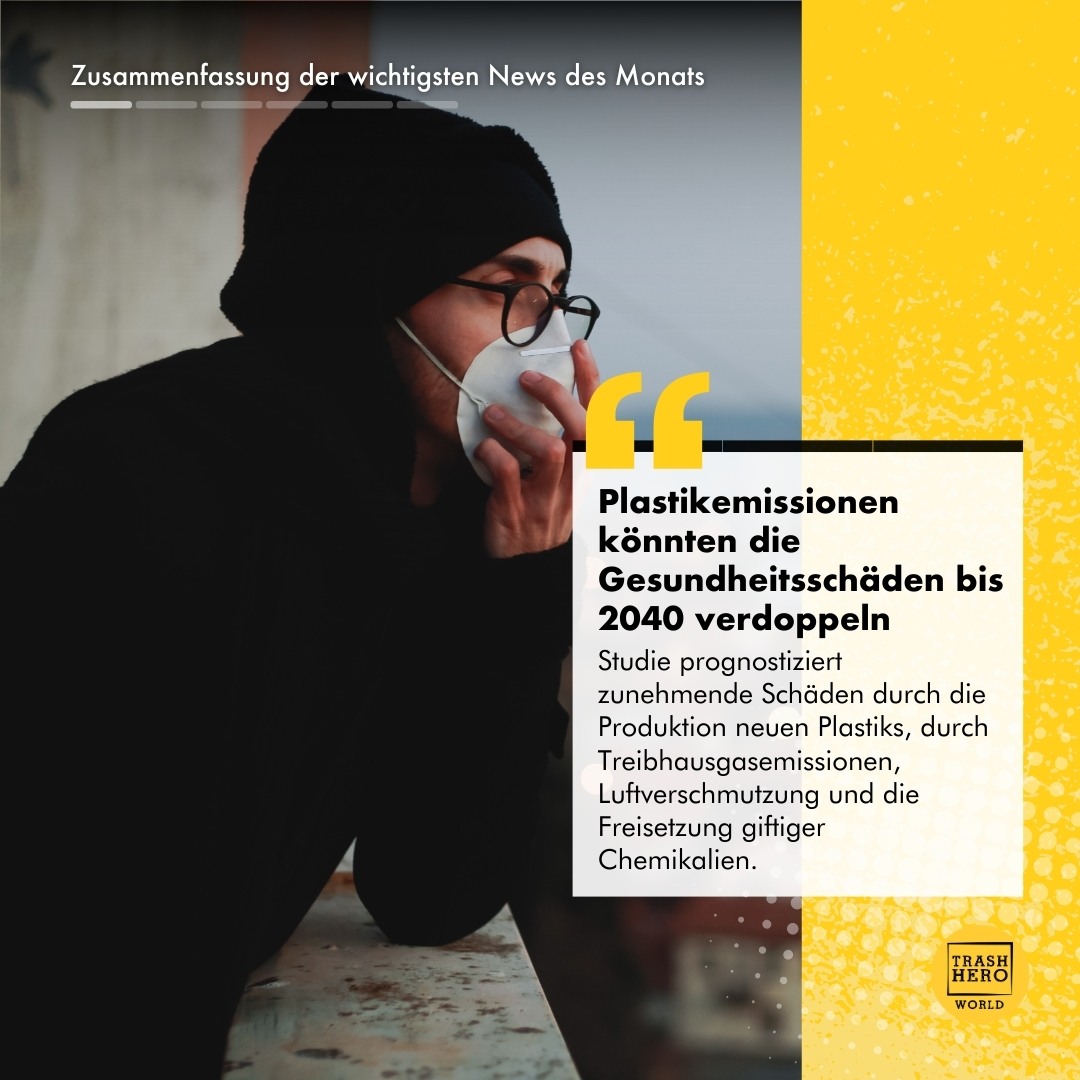

Plastikemissionen könnten die Gesundheitsschäden bis 2040 verdoppeln

Eine grosse neue Studie im Fachjournal The Lancet prognostiziert zunehmende Schäden, welche uns immer mehr Lebensjahre kosten werden, durch die Neuproduktion von Plastik – verursacht durch Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung und die Freisetzung giftiger Chemikalien.

Die Forschenden identifizierten Risiken in jeder Phase des Lebenszyklus von Plastik und kommen zum Schluss, dass nur ein grundlegender Systemwandel, einschliesslich Begrenzungen der Produktion, die erwarteten gesundheitlichen Belastungen verringern kann.

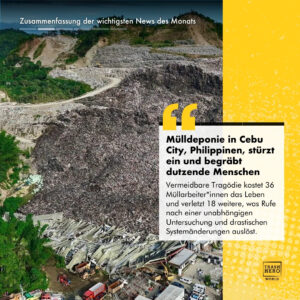

Mülldeponie in Cebu City, Philippinen, stürzt ein und begräbt dutzende Menschen

Eine als vermeidbar bezeichnete Tragödie kostete beim Einsturz einer Deponie 36 Abfallarbeiter*innen das Leben, weitere 18 Menschen wurden verletzt. Das Unglück hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung und einem grundlegenden Systemwandel ausgelöst.

Der Englische Artikel „living and dying on the edge of the dump“ gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Lebens am Rand der Deponie.

Ölindustrie verkauft fossiles Plastik als „grün“

Eine umfangreiche neue Untersuchung zeigt, dass die weltweit grössten Kunststoffhersteller überwiegend neuen Plastik fälschlicherweise als „recycelt“ kennzeichnen und an Marken verkaufen, die ihn nutzen, um ihre Nachhaltigkeitsbilanz gegenüber der Kundschaft zu präsentieren.

Doch damit nicht genug: Die EU scheint dem Druck nachzugeben, diese irreführende Praxis sowohl zu legalisieren als auch zu subventionieren.

Warum Plastikverbote nicht funktionieren und was sich ändern muss

Die EU hat 2021 mehrere Einwegplastikprodukte verboten. Warum sind sie trotzdem noch im Umlauf?

Globale Märkte, schwache Kontrollen und rechtliche Schlupflöcher sind laut einem neuen Bericht der Deutschen Welle dafür verantwortlich.

Plastikabfall als Brennstoff im Haushalt gefährdet Millionen von Menschen

Laut neuer Forschung führen die weltweiten Trends von übermässiger Plastikproduktion, Abfallexporten (Müllverschiffung ins Ausland) und städtischer Armut dazu, dass Familien mit giftigem Müll Essen kochen und heizen müssen.

Die Studie untersuchte einkommensschwache Haushalte in 26 Ländern des Globalen Südens und stellte überall dieselben besorgniserregenden Muster fest. Die Forschenden fordern daher mehr Aufmerksamkeit für dieses versteckte Problem.

Über Cleanups hinaus: Ein Sonntag mit Trash Hero Jakarta

Die Jakarta Post berichtet über die Arbeit unserer indonesischen Freiwilligen und darüber, wie sie dazu beiträgt, die ursprünglichen Probleme an der Quelle anzugehen.

„Wissen aus der Praxis, verwurzelt in gelebter Erfahrung, hat die Kraft, politische Entscheidungen zu beeinflussen,“ schliesst die Reporterin.

Was hältst du von diesen Storys? Haben wir etwas übersehen? Schreib es uns in die Kommentare!

Jeden Monat berichten wir über die wichtigsten Themen aus der Welt der Plastikverschmutzung – und über die Arbeit, die getan wird, um sie zu stoppen. Von Abfall bis hin zu Zero Waste – wir sind immer auf dem neuesten Stand der Forschung, Trends und Greenwashing-Taktiken.

Um dich bei unserem Newsletter anzumelden, klicke hier.

read more

Meistens A – Netzwerker*in

Meistens A – Netzwerker*in Meistens B – Organisator*in

Meistens B – Organisator*in Meistens C – Motivator*in

Meistens C – Motivator*in Meistens D – Teamgestalter*in

Meistens D – Teamgestalter*in