INC-5.2 war ein Versagen des Prozesses, nicht des Ergebnisses

Als Schicksalsmoment im 2022 gestarteten Prozess angekündigt, endete die sechste Verhandlungsrunde für ein globales Plastikabkommen (INC-5.2) am 15. August 2025 in Genf ohne Einigung – der ganze Prozess steht damit auf der Kippe.

Für viele Beteiligte ein bitterer Rückschlag – doch der Zusammenbruch war deutlich besser als das alternative Szenario. Schlagzeilen sprachen von einem „Scheitern“; doch wenn in Genf tatsächlich etwas scheiterte, dann war es (erneut) der Prozess – nicht das Ergebnis.

Vom ersten Tag an wurden die Verhandlungen für das Plastikabkommen von einer kleinen, aber mächtigen Gruppe von Petrostaaten gekapert. Sie nutzten die prozedurale Regel der Konsens-Entscheidungsmethode als Instrument, wodurch sie Massnahmen zur Reduktion der Plastikproduktion – Schlüssel zur Lösung der Umweltproblematik laut der Mehrheit der Staaten – blockieren konnten.

Am INC-5.2 bemühte sich der Vorsitzende, Botschafter Luis Vayas Valdivieso, erneut, diesen Stillstand zu überwinden, und entschied sich in letzter Minute, einen schwachen Kompromisstext vorzulegen. Die Hoffnung war, dass die anwesenden Länder diesen akzeptieren würden, anstatt mit leeren Händen zu gehen.

Der Vertragstext las sich jedoch wie eine Wunschliste der Industrie und wurde zu Recht von der ehrgeizigen Mehrheit abgelehnt. Diese Ablehnung war ein Sieg: Sie verhinderte, dass die Welt in einem hohlen Abkommen gefangen war, und hielt die Möglichkeit offen, etwas Stärkeres auszuhandeln.

Lies unseren vollständigen Bericht zu INC-5.2 weiter unten.

Ambition trifft auf Blockade

Die Erwartungen an Genf waren bereits gedämpft – die prozeduralen Streitigkeiten und Verzögerungen der vorigen fünf Verhandlungsrunden machten deutlich, dass ein neuer Ansatz nötig wäre. Hoffnung gab es dennoch: Einige Observierende hielten einen Antrag auf Abstimmung gegen die Blockade für möglich.

In Genf beteiligten sich rekordverdächtige 184 Länder, unterstützt von zivilgesellschaftlichen Gruppen, Wissenschafter*innen und indigenen Führungspersönlichkeiten. Doch die Zahl der Industrievertreter war grösser als je zuvor: Laut CIEL waren 234 offiziell akkreditierte Lobbyist*innen aus der Fossil- und Petrochemiebranche vor Ort, viele eingebettet in staatliche Delegationen. Ihre Rolle war spürbar – sie bekräftigten die Positionen der Petrostaaten, verbreiteten Desinformation und blockierten Rechte zu wirklicher Teilhabe.

Die Verhandlungen blieben erneut hinter verschlossenen Türen, ausgeschlossen wurden unter anderem Rechtebetroffene. Auch Delegationsmitglieder beklagten unklare Zeitpläne, fehlende Sitzplätze und fehlenden Zugang zu Mikrofonen.

Diese Taktiken schürten das Gefühl, dass die Integrität der Verhandlungen durch sinkende Transparenz und gezielte Sabotage gefährdet war. Forderungen nach einer Interessenkonflikt-Policy wurden konsequent ignoriert.

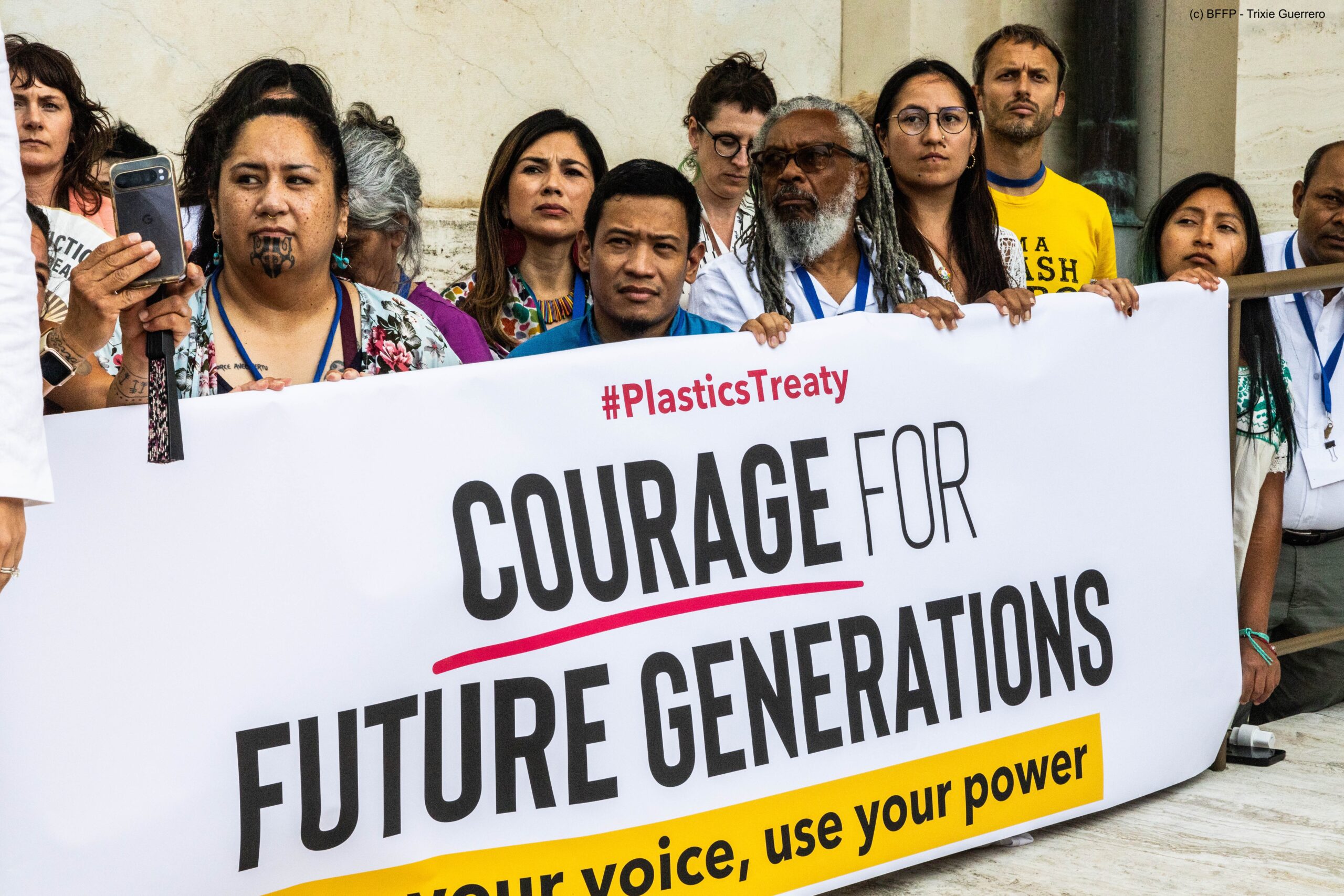

Angesichts dieser Situation mobilisierten sich die Zivilgesellschaft und Rechteinhabergruppen in Genf rasch und führten während der zwei Wochen mehrere Aktionen innerhalb und ausserhalb der UNO durch, um die Verhandlungsführenden daran zu erinnern, „den Prozess zu korrigieren, ihre Versprechen einzuhalten und der Plastikverschmutzung ein Ende zu setzen“.

Klare Fronten

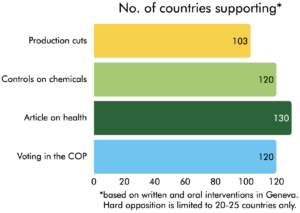

Von Beginn an war klar, dass sich die grundlegende Konfliktlinie – die unerbittliche Produktion von Plastik und giftigen Petrochemikalien – nicht verschoben hatte, da die Länder ihre roten Linien klar auf beiden Seiten gezogen hatten. Eine breite Koalition von mehr als 100 Ländern drängte weiterhin auf verbindliche Massnahmen zur Reduzierung der Produktion, zur Regulierung von Chemikalien und zur Verpflichtung zur Neugestaltung von Produkten.

Ihnen gegenüber standen die Erzeugerstaaten, die darauf bestanden, dass sich der Vertrag ausschliesslich auf die Abfallbewirtschaftung und das Recycling konzentrieren und die Produktion unberücksichtigt gelassen werden sollte.

Ihnen gegenüber standen die Erzeugerstaaten, die darauf bestanden, dass sich der Vertrag ausschliesslich auf die Abfallbewirtschaftung und das Recycling konzentrieren und die Produktion unberücksichtigt gelassen werden sollte.

Und so wurden potenzielle Lösungen weiter systematisch blockiert. Viele Verhandlungsstunden verstrichen in prozeduralen Debatten statt in substanziellem Fortschritt.

Bei der Plenarsitzung zur Halbzeitbilanz am 9. August machten viele Delegierte deutlich, dass sie die Suche nach einem Konsens für ein aussichtsloses Unterfangen hielten. Sie wurden angewiesen, trotzdem weiterzumachen.

Der Schachzug des Vorsitzenden

Als die Verhandlungen in die letzte Runde gingen und kein Fortschritt in Sicht war, unternahm der Vorsitzende den ungewöhnlichen Schritt, einen von ihm selbst ausgearbeiteten Kompromisstext vorzulegen. Damit wollte er zumindest ein minimales Ergebnis retten und verhindern, dass die Verhandlungen vollständig scheiterten. Doch der Zeitpunkt – der Text wurde erst spät im Verhandlungsprozess vorgelegt, sodass fast keine Zeit mehr für Verhandlungen blieb – und sein Inhalt – es fehlten Artikel zu Produktion, Chemikalien und Gesundheit sowie jegliche rechtsverbindliche Formulierung – sorgten für Uneinigkeit.

Viele ehrgeizige Länder sahen den Text als Kapitulation vor dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Erzeugerländer waren unterdessen weiterhin nicht bereit, selbst diese abgeschwächten Verpflichtungen zu billigen. Das Risiko ging nach hinten los: Anstatt eine gemeinsame Basis zu finden, verstärkte dieser Schritt die Frustrationen. Diplomatische Höflichkeiten wurden aufgegeben, als ein Staat nach dem anderen den Text als „Verrat“, „Kapitulation“ und „Verhöhnung“ der Wünsche der Mehrheit bezeichnete.

Da nur noch wenige Stunden Zeit blieben, stand der Vorsitzende unter enormem Druck, eine neue Lösung zu finden.

Zusammenbruch, aber nicht das Ende

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 60 Minister*innen angereist, um das Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Doch nach einer fast 30-stündigen Marathon-Sitzung gelang es nicht, sich auf einen neuen, nur geringfügig verbesserten Text des Vorsitzenden zu einigen. Die Sitzung wurde abrupt beendet. Es wurde kein klarer Fahrplan verabschiedet, sondern lediglich eine vage Verpflichtung zur Fortsetzung der Gespräche.

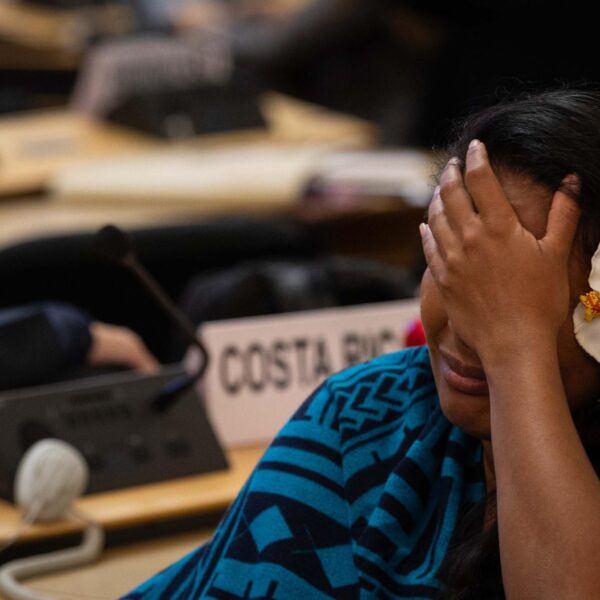

Das Gefühl der Enttäuschung war überwältigend. Nach zweieinhalb Jahren und 40 Millionen Dollar, die in die Verhandlungen gesteckt wurden, waren die Regierungen der Kernfrage nicht näher gekommen, ob das Plastikabkommen das Problem an der Wurzel packen oder lediglich die Abfallentsorgung am Rande regeln würde.

Erschöpfte Verhandelnde und Beobachter*innen konnten ihre tiefe Enttäuschung nicht verbergen.

Es war jedoch auch klar, dass wir uns mit der Annahme des Kompromisstextes auf einen schwachen Vertrag festgelegt hätten, der keine Möglichkeit zur Eindämmung der Plastikverschmutzung geboten hätte. Zwar wurden Zeit, Geld und Energie für die Erreichung einer Einstimmigkeit verschwendet, doch wurde dennoch wertvolle Arbeit geleistet. Die Grundlagen für einen starken Vertrag sind vorhanden und können wiederbelebt werden, sobald der politische Wille dazu vorhanden ist.

Wie weiter?

Zwei Wege stehen nun offen:

INC-5.3 – Fortsetzung im gleichen Rahmen. Doch es fehlt bislang Budget und Mandat. Zudem müssten prozedurale Reformen durchgesetzt werden – etwa die Möglichkeit zur Abstimmung statt Konsens. Das könnte zu einem Abbruch durch Produzentenstaaten und einer Krise für das UNEP-System führen.

„Koalition der Willigen“ – alternative Verhandlungen ausserhalb des UN-Rahmens, ähnlich dem Landminenabkommen von Ottawa 1996. Ambitionierte Staaten könnten bindende Produktionseinschränkungen und Chemieverbote verhandeln. Obstruktive Staaten blieben aussen vor – würden aber indirekt durch Handel und Marktreaktionen betroffen sein. UNEP könnte die Umsetzung unterstützen.

Diese Option wird dadurch erleichtert, dass fortschrittliche Staaten im Laufe der Verhandlungen bereits eine Reihe von Konferenzraumdokumenten (Conference Room Papers, CRPs) ausgearbeitet haben. Dabei handelt es sich um offizielle Textvorschläge, die die Bausteine für ein starkes Abkommen bilden könnten. Mehr als 100 Länder haben bei der INC-5.2 ihre Unterstützung für ambitionierte CRPs signalisiert.

Diese Option wird dadurch erleichtert, dass fortschrittliche Staaten im Laufe der Verhandlungen bereits eine Reihe von Konferenzraumdokumenten (Conference Room Papers, CRPs) ausgearbeitet haben. Dabei handelt es sich um offizielle Textvorschläge, die die Bausteine für ein starkes Abkommen bilden könnten. Mehr als 100 Länder haben bei der INC-5.2 ihre Unterstützung für ambitionierte CRPs signalisiert.

Das bedeutet, dass es eine solide gemeinsame Grundlage gibt, auf die man zurückgreifen kann, wenn die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Zivilgesellschaftliche Gruppen betonen, dass noch immer politisches Momentum aufgebaut werden kann. Aber der Druck von ausserhalb der Verhandlungsräume wird entscheidend sein. Ohne eine stärkere Mobilisierung als Gegengewicht zur Lobbyarbeit der Industrie könnten die Regierungen weiterhin auf Zeit spielen.

Nicht das Ende, sondern ein Neustart

INC-5.2 war nicht der Durchbruch, auf den viele gehofft hatten, aber auch nicht die Katastrophe, die manche befürchtet hatten. Indem sie sich weigerten, einen zahnlosen Kompromiss zu unterstützen, hielten die Regierungen die Chance auf ein Abkommen offen, das der Plastikverschmutzung wirklich ein Ende setzen kann.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Grundlagen der bestehenden CRP in einen fertigen Text umzuwandeln, sei es durch eine Verfahrensreform beim UNEP oder durch eine Koalition der Willigen an anderer Stelle. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die Regierungen den Mut haben, einen zweckmässigen Vertrag vorzulegen, oder ob sie die Chance verspielen, sich einer der entscheidenden Umweltprobleme unserer Zeit zu stellen.

Trash Hero bei den Vertragsverhandlungen

Als vom UNEP akkreditierter Beobachter kann Trash Hero an allen INC-Sitzungen teilnehmen. Wir schliessen uns unseren Kolleg*innen in der grossen Delegation der Zivilgesellschaft an, die sich für strenge und gerechte Massnahmen im Vertrag einsetzt, und unterstützen die Kommunikations– und Lobbyarbeit, die am Veranstaltungsort und in dessen Umgebung geleistet wird.

Join the conversation