Oft hört man, dass Plastikflaschen oder -verpackungen „umweltfreundlicher“ seien als Glas, vor allem weil Plastik leichter ist und – so lautet das Argument – bei Herstellung und Transport weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Ein genauerer Blick auf die sogenannten Life Cycle Assessments (LCAs) zeigt jedoch, dass diese Darstellung in mehreren grundlegenden Punkten problematisch ist. Insbesondere Untersuchungen des UN Environment Programme (UNEP) und der Life Cycle Initiative haben gezeigt, dass die Fokussierung auf nur wenige Umweltaspekte die weitreichenderen Schäden durch Plastik verschleiert und die Vorteile von Wiederverwendungssystemen nicht berücksichtigt.

Welche Fallstricke stecken also hinter der Behauptung, Plastik sei „grüner“ als Glas?

1. Enger Fokus auf Klimaauswirkungen

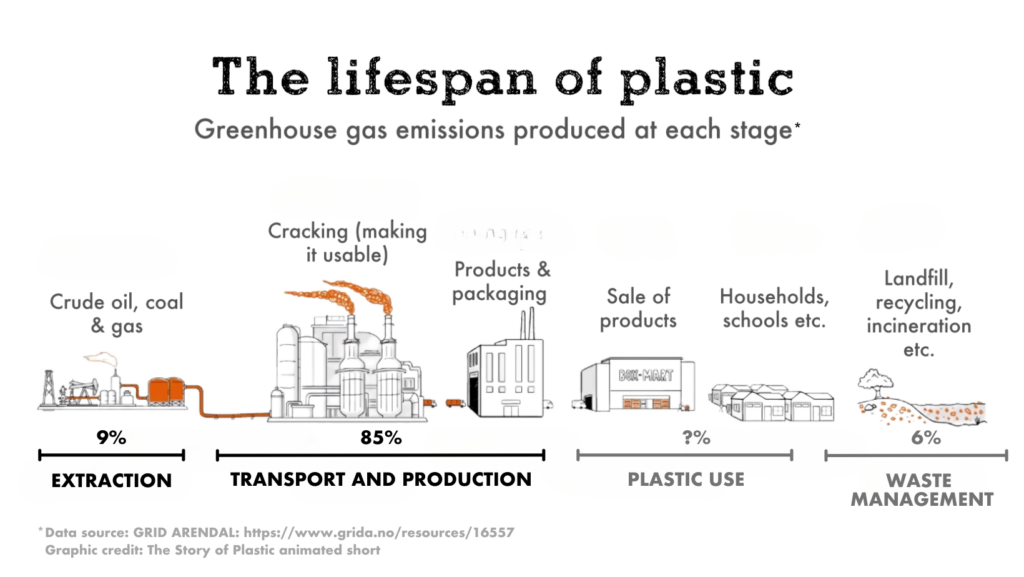

Viele Studien zum Thema “Plastik versus Glas“ konzentrieren sich auf einen zentralen Messwert: Kohlenstoff- oder Treibhausgasemissionen. Da Plastik leichter ist und weniger Energie für den Transport benötigt, scheint es oft einen geringeren CO₂-Fussabdruck zu haben als Glas, zumindest in der von den Forschern verwendeten Rahmenkonstruktion.

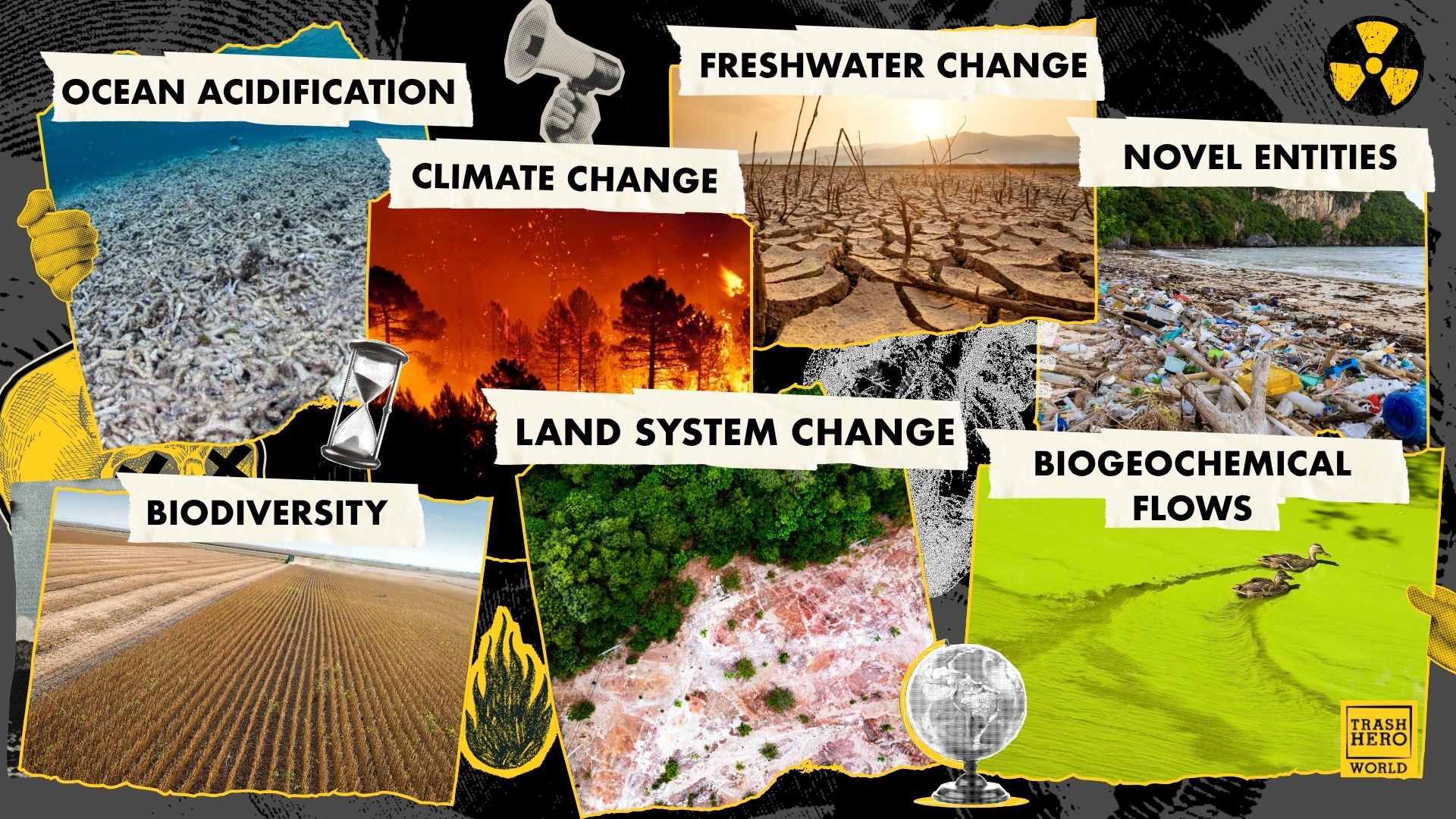

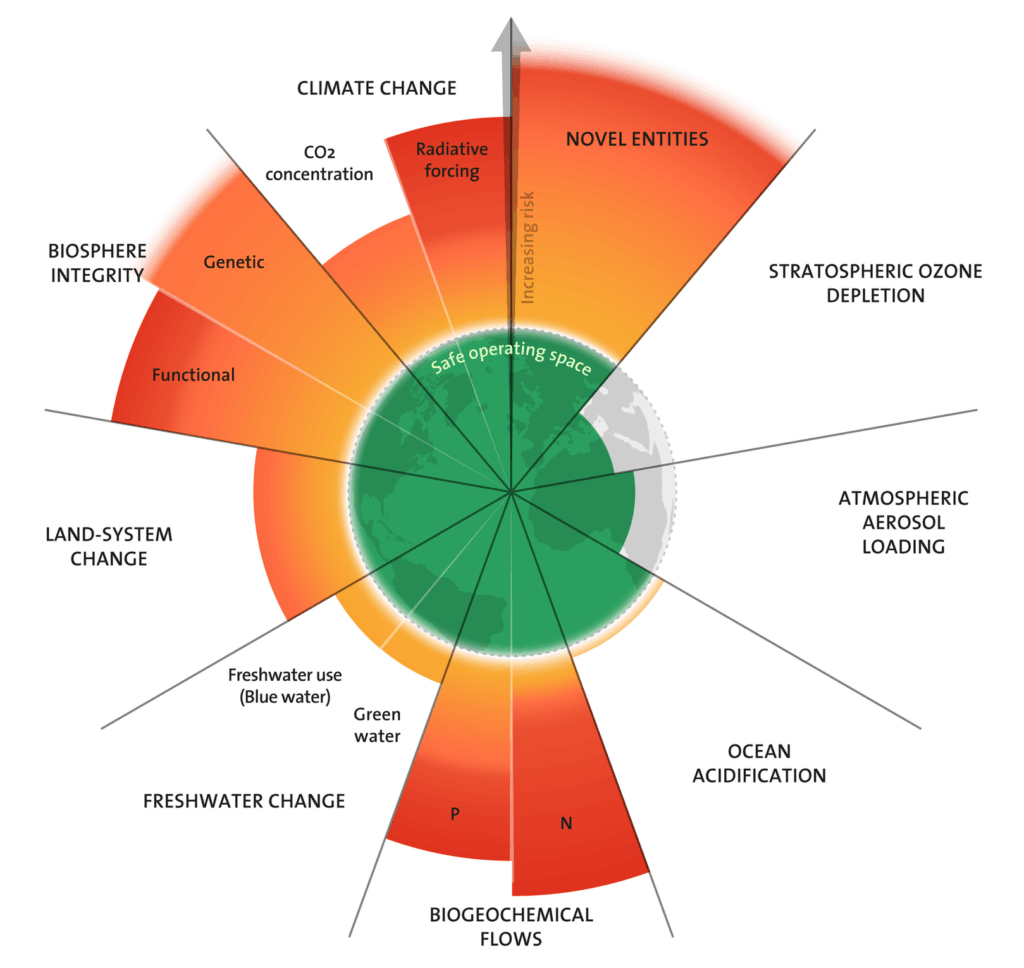

Doch Klimawirkungen sind nur eine von vielen Kategorien, die eine umfassende Umweltbewertung berücksichtigen sollte. Weitere entscheidende Bereiche – wie Toxizität, Verlust der Artenvielfalt, Ökosystemschäden oder soziale und gerechte Dimensionen der Verschmutzung (Auswirkungen auf Gemeinschaften, Müllsammler*innen, indigene Völker) – werden oft vernachlässigt oder ganz ausgelassen, weil sie schwer messbar sind.

Life-Cycle-Analysen (LCAs) von Plastik schliessen zum Beispiel typischerweise die Umweltlecks aus, die während des gesamten Lebenszyklus auftreten – von Pellets, die ins Meer gelangen (die zweithäufigste Quelle für Mikroplastik im Ozean), über Abrieb und Auslaugung während der Nutzung bis hin zu Müll in der Umwelt. Diese Lecks gehören zu den schädlichsten und irreversiblen Auswirkungen von Plastik: Sie führen zu Aufnahme durch Tiere, Verheddern, Fragmentierung zu Mikroplastik und kumulativen Schäden für ganze Ökosysteme.

2. Zu starke Abhängigkeit von LCAs als Entscheidungsgrundlage

Wie bereits erwähnt, sind LCAs nicht dafür ausgelegt, alle Umweltauswirkungen vollständig abzubilden. Sie müssen durch weitere Studien und Wissen ergänzt werden, um ein vollständiges Bild zu liefern.

Selbst die gewonnenen Erkenntnisse zu Indikatoren wie Energie‑ und Wasserverbrauch, Emissionen oder Ressourcennutzung sollten nicht ungeprüft übernommen werden. Die Systemgrenzen und Annahmen jeder Studie machen einen grossen Unterschied: Welche Produktionsprozesse wurden betrachtet? Welche End-of-Life-Szenarien? Welche Transportstrecken? Welche Wiederverwendungsquoten? Schon kleine Änderungen in diesen Annahmen können die Ergebnisse komplett umkehren.

LCAs können zudem, absichtlich oder unabsichtlich, „Belastungsverschiebungen“ verschleiern: Eine Verbesserung einer Kategorie (z. B. niedrigere Treibhausgasemissionen) kann eine andere verschlechtern, die nicht untersucht wurde (z. B. Ökotoxizität, Freisetzung von Mikroplastik). Die UNEP-Metastudie warnt: „Wie jedes Instrument ersetzt ein LCA nicht die Notwendigkeit, bei Entscheidungen auf eine Vielzahl von Informationsquellen zurückzugreifen.“

Wenn also jemand eine LCA zitiert mit dem Schluss „Plastik ist klimafreundlicher“, sind die entscheidenden Fragen:

– Was wurde weggelassen?

– Welche Annahmen wurden getroffen?

– Welche Alternativen wurden modelliert?

– Spiegeln diese Annahmen realistische Szenarien wider, auf die wir hinarbeiten könnten?

3. Falscher Vergleich: Einweg-Glas vs. Einweg-Plastik

Ein weiterer Schwachpunkt vieler LCAs ist, dass Einweg-Glas mit Einweg-Plastik verglichen wird, meist unter der Annahme, dass beide am Ende recycelt werden. In der Realität kann Glas zig- bis hunderte Male wiederverwendet werden, bevor es recycelt werden muss.

Warum ist das wichtig? Wiederverwendung vermeidet den Grossteil der Klimabelastung eines Materials, insbesondere den energieintensiven Schmelzprozess von Glas. Wiederverwendung erfordert lediglich Reinigung, Trocknung und lokalen Transport, was deutlich geringere Auswirkungen hat – und diese sinken weiter, da Energieversorgung dekarbonisiert wird und Rücklogistiksysteme effizienter werden.

Im Vergleich dazu ist die Plastikproduktion weiterhin stark an fossile Brennstoffgewinnung und -raffination, globale Lieferketten und eine niedrige Recyclingquote von nur 9 % gebunden, wobei ein Grossteil in Länder des Globalen Südens exportiert wird.

Kurz gesagt: Vergleicht man Einweg-Plastik realistisch mit wiederverwendbarem Glas, liegt der Vorteil klar bei Glas in Verbindung mit Wiederverwendungssystemen.

4. Vernachlässigung von Geschäftsmodellen und Systemgestaltung

Ein wesentlicher methodischer Fehler vieler LCAs ist die Annahme, dass das Geschäftsmodell für bestehende und Ersatzmaterialien identisch bleibt. Anders gesagt: Plastikflaschen, die über weite Strecken transportiert werden, werden direkt mit Glasflaschen unter denselben Bedingungen verglichen. Aber was, wenn Glas gar nicht so eingesetzt würde?

Beispiel: Schwerere Glasflaschen schneiden in einem globalen Produktions‑ und Vertriebsmodell, das auf Einwegplastik ausgelegt ist, naturgemäss schlechter ab – vor allem bei einmaligem Gebrauch über weite Distanzen. Glas entfaltet seinen Vorteil jedoch in lokalen Abfüll- und Wiederbefüllsystemen, mit Rücklogistik und deutlich kleineren Vertriebsnetzen.

Wenn der Vergleich den Status quo bevorzugt statt die nachhaltigen Alternativen, verzerrt das die Ergebnisse. Um ein besseres System zu modellieren – also Wiederverwendung und Nachfüllung innerhalb lokaler Netze – muss genau dieses Szenario betrachtet werden. Ein Vergleich von Materialien innerhalb des bestehenden Systems ergibt wenig Sinn.

5. Das grössere Problem: „Umweltfreundlich“ neu definieren

Letztlich beruht der Mythos „Plastik ist grüner als Glas“ auf einer zu engen Definition von „umweltfreundlich“. Wenn man Umweltfreundlichkeit ausschliesslich als „niedrigster CO₂-Fussabdruck im heutigen System“ betrachtet, könnte Plastik als Gewinner erscheinen.

Definiert man sie jedoch umfassender und bezieht folgende Aspekte ein:

chemische Toxizität

– persistente Verschmutzung und Ökosystemschäden

– Leckagen und Mikroplastik

– Ressourcenkreislauf und Recyclingfähigkeit

– Wiederverwendungspotenzial

– Umweltgerechtigkeit

– Zukunftssicherheit (Dekarbonisierung der Energieversorgung, innovative Logistik)

…dann verändert sich die Bewertung deutlich zugunsten von Glas und wiederverwendbaren Systemen.

Die UNEP/Life Cycle Initiative betont klar: Priorität haben Wiederverwendung, Reduktion von Einwegprodukten und System-Neugestaltung, unabhängig vom Material.

➤ Greenwashing durchschauen

Wenn du eine Behauptung wie „Plastik ist grüner als Material X“ siehst, solltest du folgende Fragen stellen:

– Welche Auswirkungen wurden bewertet? Nur Treibhausgase oder auch (Öko-)Toxizität, persistente Verschmutzung und soziale bzw. gesundheitliche Folgen?

– Welches Ersatzmaterial wurde betrachtet und wurde es wiederverwendet oder nur einmal genutzt und recycelt?

– Welche Annahmen zum Systemdesign wurden getroffen (Transportwege, Wiederverwendung, dekarbonisierte Energie)?

– Welche Lebenszyklusgrenzen wurden einbezogen (Rohstoffgewinnung, Pelletverluste, Leckagen am Ende der Lebensdauer)?

Und zuletzt: Wenn wir das System ändern würden, wäre Plastik dann immer noch die bessere Wahl?

Berücksichtigt man das vollständige Bild, zerfällt die Behauptung „Plastik ist grüner als Glas“. Eine konstruktive Agenda geht über die blosse Materialwahl hinaus: Einwegprodukte vermeiden, Kreislaufwirtschaft gestalten und in lokale Infrastruktur für sicheres Wiederverwenden, Nachfüllen und Reparieren investieren.

Weiterführende Literatur:

Sind LCAs nur Greenwashing für Plastik?

Eine Studie zur Bewertung der Lücken bei der Berücksichtigung der Auswirkungen von Plastik in der Ökobilanz

Wie Lebenszyklusanalysen (miss)braucht werden können, um mehr Einweg- Plastikverpackungen zu rechtfertigen